|

Den Zeltplatz Hrossaborg um 9 Uhr verlassend ritten

wir den ganzen Tag in fast direkt südlicher Richtung.

Die flache Plattenlava der östlichen Ódáđhraun ließ auf

Meilen im Umkreis beständigen Überblick zu, und

während elf Stunden hatten wir unser Tagesziel, den

Herdubreiđ, vor uns.

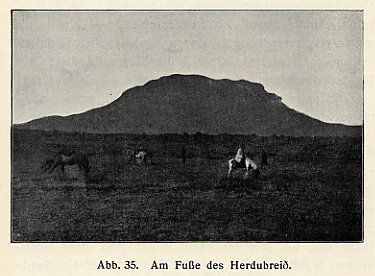

Würden wir auf dem Grasplatz, an seinem Fuße, —

der Oase Lindir, wie sie kurzweg genannt wird —

genügend Gras finden? Zwei Tage sollten unsere

22 Pferde dort ausruhen, ehe. der schwere Ritt in die

Askja unternommen wurde. Außerdem aber mußten

noch mehrere Säcke Gras geschnitten werden können,

das mitgenommen zur Fütterung dienen sollte, gleich

nach unserer Ankunft in der Askja.

Vor mehr als zwanzig Jahren war Professor

Thoroddsen in Lindir gewesen, später noch einmal ein

Amerikaner, um die Ersteigung des Herdubreiđ zu

versuchen. Wie konnte sich alles verändert haben, wenn wir

der Enttäuschung bei den Varmäquellen in Laki

gedachten! Fanden wir aber am Fuße des Herdubreiđ kein

Gras, so mußten wir auf dem „Wege", den wir bis jetzt

gemacht, die 80 km zurück bis Skútustađir, um neuerlich

von dort über Svartárkot zur Askja zu reiten. Die

Route über Lindir hatten wir gewählt, um ein mög-

lichst großes Gebiet durchstreifen zu können, glaubte

ich doch noch immer, ehe ich den Knebel-See und

die Askja gesehen, daß ein Entkommen der

Verunglückten möglich und uns vielleicht hier eine Spur

von ihnen werden könne.

Den ganzen Tag bei unserem Ritt über die

blaugrauen Lavaplatten der Grafarlönd, die hie und da

überstreut sind von schwarzbraunen vulkanischen

Aschensanden, ohne einen Halm, ohne einen Tropfen

Wasser für die Pferde und uns, gab uns allen der

Gedanke an das Gras mehr als erwünscht Beschäftigung.

Die Gegend erinnerte lebhaft an den Sprengisandur.

Hier wie dort der unendliche Horizont, der jenseits

unpassierbarer Gletseherströme mehr als ein

unerreichbares Ziel aufwies, hier wie dort die monotonen Farben,

die ohne Wechsel flächenhaften Formen, hier wie dort

weder Gras noch Wasser.

Um 7 Uhr abends schimmert es verheißungsvoll

grün vor uns auf, das kann nur die Oase Lindir sein!

Die Pferde in Trab gesetzt und Alles vorwärts, die

Müdigkeit ist vergessen bei ihnen und bei uns.

Nach einer Viertelstunde erreichen wir ein

Flüßchen — inmitten von Zwergpappeln, Binsen, wenig

Birkengestrüpp, Moos steht allerhand bitteres Blätter-

werk, an dem die Pferde naserümpfend vorübergehen.

Triebsande sind hier, freilich Wasser, aber noch kein

Gras. Spärlich verteilte ausgeblichene Halme zeigten, daß

hier der Sandsturm sein Werk zum Teil schon vollendet.

Sigurđur und Helgi untersuchen das grüne Land

weiter nach Westen, nach einer Viertelstunde kommen

sie zurück — „no grass."

Kurze Zeit dürfen wir nur noch weiter gehen

mit den hungrigen Tieren, finden wir dann nichts, so

wird umgekehrt und wir müssen unser Nachtlager auf-

schlagen bei der kargen Sandhafer-Insel, die wir vor

fünf Stunden passierten.

Also noch einmal im Trab weiter vorwärts und

schon nach zehn Minuten haben wir das erste gute

Gras! Jetzt sind wir bewahrt vorm Umkehren-Müssen.

Ein tiefes, gelbes Gletscherwasser wird gekreuzt

und um 8 Uhr abends wird abgesessen. Hart an einem mit

Blumen verbrämten, melodisch rieselnden Bach werden

unsere Zelte gesetzt; einige Schritt nach der anderen

Seite trennt uns der gelbe Gletscherfluß, — wie sich

später herausstellte ein Seitenarm der Jökulsá — von

der Lava, die sich als finsteres Bollwerk türmt zu

Füßen der stolzen, wie die Literatur angibt „von

ewigem Gletscher bedeckten" Felsenburg des

Herdubreiđ.

Eine wunderbar schöne Oase inmitten der sich

nach allen Seiten meilenweit erstreckenden Lavawüste

Ódáđahraun war der Grasplatz Herdubreiđarlindir.

Fast wie auf ihn geschrieben scheint die Einleitung

zu dem Roman „Heiđarbyliđ" des isländischen Dichters

Jön Trausti. Ich gebe in den folgenden Zeilen meine

Übersetzung eines Teils derselben wieder:

(Herrn H. Erkes in Köln ist von dem Autor das alleinige

Recht der Übersetzung ins Deutsche erteilt worden. Herr

Erkes hat die erste Hälfte der Einleitung in seiner soeben

erscheinenden Broschüre: „Aus dem unbewohnten Innern Islands."

Dortmund 1909, in weiterem Umfange veröffentlicht.

Liebenswürdigerweise hat er mir nun gestattet, meinen, seit lange

übersetzten Abschnitt ebenfalls zu bringen, um Trausti's meisterhafter

Schilderung der unbekannten Schönheit seiner Heimatinsel zu

weiterer Verbreitung zu verhelfen.):

„Jene, welche an den Küsten Islands

vorüberfahren, sehen wenig von dem Lande.

Sie schauen die Meeresnebel und vielleicht bis

hin zum wilden Polareis, sie sehen das Schäumen der

Brandung über den unterseeischen Klippen, die

Vögelvölker um die Wasserfalle und das Schiff inmitten.

Sie sehen die riesenhohen Felsenzacken, soweit

das Auge reicht, sich in Reihen nebeneinander

auftürmen; sie ragen bis zum Himmel empor und oft

hüllen Wolkenmäntel ihre Spitzen ein. Auf ihrem

Rücken breiten sich weite Firnflächen. In ihrer Mitten

öffnen sich schmale Fjorde voller Seetücken. Kleine

Handelsplätze liegen an ihrem Ufer. Rauchwölkchen

ringeln sich an den Bergen empor; Segelschiffe suchen

Schutz hinter den Klippenwänden.

Am Ende des Fjordes schließen im bläulichen

Duft verschwimmende Bergecken den Blick ins Innere

ab, weit ziehen sie hinein, von dem flachen Strande.

Und dann liegt dort das Land unter der

Mittsommersonne wie ein blauer Streifen. Die Gletscher schimmern

herab. Die Bergumrisse und das flache Land

verschwimmen ineinander im dämmerblauen Duft.

Herrlich ist dieser Anblick. Manchem wird er

unvergeßlich bleiben.

Aber hinter diesen hochragenden Fjordbergen,

hinter den Höhen, welche das Buchtende schließen,

weit hinein, jenseits der schaumbeflogenen Ufersande,

weit — weit drinnen im Duft der Ferne liegt ein anderer

Teil Islands, so gänzlich verschieden von dem, dessen

Eindruck jene auf ihren Schiffsplanken mit sich

davontragen.

Dort liegt das Heideland, öde und unberührt, und

ist doch so wertvoll wie gute Sommerweiden. Dort

lächeln grüne Sumpfwiesen und grasreiche Fleckchen,

Wasserfälle und fischreiche Seen.

Wellengleich flutet das Schilfgras über weite, nie

bebaute Strecken. Blauveilchen duften im Schatten

der klaren Quellen. Dort blühen sie und dort

vergehen sie ohne eines Menschen Auge zu erfreuen. Die

Sumpf-Njoli steht kerzengerade und trägt ihr Köpfchen

hoch. Sie ist gekrönt mit königlicher Hoheit. Salomo

in aller seiner Herrlichkeit war nicht so gekleidet als

wie eine von ihnen. Und keiner ist da ihre Schön-

heit zu sehen.

Der blütentragende Ebereschenstrauch fächelt sein

Blätterwerk in der sanften Sommerbrise. Dort ist

Gastfreundschaft der Natur, Schutz und Behagen; nicht ein

einziger kommt es heimzusuchen.

Abgründe breiten ihre Arme klaftertief, sie sind

von oben bis hinab mit Grün verbrämt. Es kommt

nicht eine einzige Kreatur, dies alles zu genießen, nicht

einmal ein dummes Schäfchen.

Freie Vogelscharen schweben über die Heide

und ergreifen Besitz von Nistplätzen, wo es ihnen

behagt. Schneeweiße Schwäne lassen ihre schimmernden

Federn dort in einem jeden Sommer. Sie sind so

sanft und zahm wie die Lämmer; sie lernten nicht

den Menschen zu fürchten.

Die andere Welt ist verborgen durch die

umringenden blinkenden Gletscher und bläulichen

Bergzacken, durch die schwärzlichen Lavaströme und die

graubraunen Sandwüsten.

Dieser Teil Islands ist eine Welt für sich mit

Sommerwonne und Wintersgrauen. Er ist sehr schön,

überwältigend großartig und von unendlicher Weite.

Wo ist seinesgleichen! — Es sind nicht mehr

viele, die noch davon zu erzählen wissen.

Jetzt, im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts liegt

die Volksstraße Islands draußen auf der See, in den

Fjorden und um die Vorgebirge.

Früher zogen sie alle durch das Land. Jeder

wußte die weiten Reisewege und sie berieten darüber

ernst und langwierig. Die Heidelande waren jedem

Manne bekannt, ein Jeder wußte die Furten in den

Flüssen zu finden. Damals wagten die Leute

mühevolle und gefahrdrohende Landreisen von Kindheit auf

und erwarben sich Blickesschärfe auf den Gebirgspfaden.

Auch durch die Ódáđahraun führten

Menschenspuren und solche von Pferdehufen. Zu jener Zeit

leitete der Edle sein Gefolge dort, wo es jetzt dem

Führer schwierig wird, eine Wegspur zu finden.

Jetzt verwachsen die alten Saumpfade in der Heide,

sie werden von Erde erfüllt, vom Sandflug verschüttet.

Von manchem weiß kein Mensch mehr, wie sie einst

führten.

Islands schöne, majestätische Hochlande sinken

in Vergessenheit und verlöschen nach und nach in

dem Bewußtsein des Volkes.

Ihre Namen werden vergessen".

Der Name von Lindir ist noch nicht vergessen,

— die Karten Islands führen ihn weiter. Vielleicht

vergehen wieder zwanzig Jahre, ehe die schweigende

Schönheit durch ihren unvergänglichen Zauber andere

Wanderer entzückt.

Früh am nächsten Morgen zog Herr Reck zum

Berge Kolotta Dyngja, mit Sigurđur und Trygve.

Soweit es möglich, ritten sie über die Lava, nach zwei

Stunden kam Trygve mit den leeren Pferden zurück.

Dieser Schildvulkan, elegant und ebenmäßig wie alle

seiner Art, erhebt sich über einer gewaltigen

kreisrunden Basis allseits gleichmäßig sanft ansteigend zu

der geringen Höhe von nur 420 m über seine

Umgebung, unfern vom Fuße des Herdubreiđ aus den

unermeßlichen Lavaweiten der Ódáđahraun.

Kurz nachdem sie den Zeltplatz verlassen und

Helgi nach Süden geritten war, um für uns die

Passierbarkeit der Lava in der Richtung zu den Dyngjufjöll

zu erkunden, erhob sich ein wütender Sturm, der das

Zelt umzureißen drohte. Ich suchte durch aufgestapelte

Kisten und Packsättel die Südseite desselben gegen

den Anprall zu schützen. Nicht lange währte es und

Sandwolken hüllten die Ferne ein. Daß zum

Grasmähen nicht nur Energie, sondern auch Übung gehört,

mußte ich resigniert einsehen, daher blieb mir als

einzige Beschäftigung, vom Zelt aus eine Farbenskizze des

Flusses, der dicht an unseren Zelten vorbeirauschte,

aufzunehmen.

Die Triebsandinseln, die eigenartige Vegetation

der Ufer, bestehend aus kaum kniehohem

Pappelgestrüpp,

durchsetzt von welkendem Gras und Binsen,

das alles trug eine ganz andere Physiognomie als Pu-

fuver und Nyidalur am Sprengisandur. Nachdem ich

eine zweite Skizze von der Kolotta Dyngja vollendet,

kehrten um 8 Uhr abends Herr Reck und Sigurđur

sehr befriedigt von ihrer Besteigung des Berges zurück.

Früher schon war Helgi gekommen, er glaubte eine

gute Passage für uns gefunden zu haben und sprach

außerordentlich viel und lebhaft darüber mit Trygve.

Noch einen Tag sollten die Pferde ruhen, ehe

die mühevollste Arbeit, die sie in unserem Dienst

ausgeführt, für die treuen Tiere begann. So blieb auch

für Herrn Reck noch ein Tag, — freilich kein

Ruhetag — um diese fast nie betretene, unter den Gelehrten

nur einmal vor vielen Jahren von Thoroddsen bereiste

Gegend zu untersuchen. War es ein Wunder, daß das

Geheimnis des 1660 m hohen Herdubrei9 ihn lockte,

seine zähe junge Kraft zu erproben? — Noch nie

waren die riesenhohen Palagonitsäulen seiner Flanken

erklommen, noch nie die Schutthalden, aus denen sie

jäh emporstreben, von eines Menschen Fuß betreten!

— Von je galt der Berg für unbesteigbar, keiner noch

versuchte den Bann zu brechen.

Früh um 8 Uhr gingen Herr Reck und Sigurđur

fort. Mir blieb, gleich den Pferden, ein langer Ruhe-

tag, um Kräfte zu sammeln für den Ritt in die Askja.

Während Trygve und Helgi Gras schnitten, brachte

ich drei Skizzen zur Ausführung und besuchte die

nahe Jökulsá í Axarfirđi, an deren flachem Ufer ich

lange saß, um mir unvergeßlich das Bild ihrer eigen-

artigen Wildheit einzuprägen. Wieder tobte der Sand-

sturm stundenlang, aber gegen Abend wurde die Luft

ganz klar.

Als die Sonne zu sinken begann, erscholl von der

gegenüberliegenden Flußseite, aus der Lava, der Ruf

nach den Pferden, die Reck und Sigurđur durch das

Wasser tragen sollten.

Eine Farbensymphonie von seltener Pracht

entfaltete sich um uns. Über die weite Grasebene

und die jenseitige Lava hin übergoß die Sonne mit

rosigem Schimmer den 60 km südwestlich entfernten

Vatna-Jökull. Gegen Süden lag eine Reihe dem Keilir

in Reykjanes ähnlich geformter Tuffberge, die sich

wie dunkle Pyramiden kupferfarben überschienen aus

der umgebenden flachen Wüste erhoben. Östlich

verschwammen ferne, fremde Berge in lilalichten Tönen.

Während im Westen die Kolotta Dyngja sich unter den

sie streifenden Strahlen in duftige Schleier aufzulösen

schien, kamen die Beiden aus dem tiefdunklen Schatten

der Lava in den im Abendrot feuersprühenden Fluß

geritten — stolz und froh — der Herdubreiđ war

bezwungenl —

Auf der höchsten Spitze hatten sie einen Varđa

errichtet, für uns alle mit dem Glase gut erkennbar.

Abgesehen von dem hohen wissenschaftlichen Wert,

welchen diese Erstbesteigung hatte, brachte sie unserem

Ritt zur Askja großen praktischen Nutzen, da es den

Beiden möglich gewesen, von der großen Höhe meilen-

weit die Gegend zu überblicken. Sie sahen, wo zwischen

dem Herdubreiđ und den Dyngjufjöll, durch stärkste

und gleichmäßigste Bimsteinüberschüttung, die Lava

ihrer Unebenheiten fast beraubt und daher verhältnis-

mäßig leicht zu passieren war.

Wohl waren sie durch die außerordentlich

mühevolle und sehr gefährliche Kletterarbeit ermüdet, aber

die Freude, daß das kühne Unternehmen gelungen,

Ruhe und Essen erfrischten sie, so daß uns anderen

noch manche Einzelheit über diese hochinteressante

Bergbesteigung mitgeteilt wurde. Am fesselndsten waren

die folgenden Ausführungen:

Das flache Plateau, das über den senkrechten

Lavawänden die Höhe des Berges bildete, war fast

erreicht, noch eine Stufe über die schwarze Lava, dann

mußte man über den Rand hinwegblicken können.

Vorsorglich wurden die Schneebrillen aufgesetzt, um

nicht von dem sonnenbeschienenen Gletscher geblendet

zu werden, der ja nach den Karten dieses Plateau

bedeckte. Welches Staunen, als nur schwarze Lava und

ein paar schmutzige Schneeflecke sich dem Auge boten,

statt der erwarteten unberührten Gletscherreinheit!

Doch die Sonne war gesunken, das Gold des

Flusses verblaßt in stumpfe Töne, ein kühler Wind

wehte über die Weiten, und bald empfing erquickende

Ruhe uns Alle. —

|

![]() Zurück zu Inhalt

Zurück zu Inhalt![]() nächstes Kapitel

nächstes Kapitel